রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী : আদি ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা

নুসরাত জাহান

প্রকাশিত: ১৩:২৩, ২৮ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ২২:১৮, ৩১ আগস্ট ২০২৫

ফিলিপাইনের কূটনীতিক রোজারিও মানালোর (বামে) কাছ থেকে রোহিঙ্গা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণ করছেন মিয়ানমারের তৎকালীন প্রধান অং সান সু কি। ছবি : এপি।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিতে দিনদিনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে রোহিঙ্গা ইস্যু। এ রোহিঙ্গা কারা, কেন তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে, কতোজন রোহিঙ্গা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি, এ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবিত 'মানবিক করিডোর' - এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত এ আলোচনা। আজ প্রকাশিত হলো এর তৃতীয় কিস্তি।

জনগণের নির্বাচিত সরকার কি মিয়ানমারের অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে

২০১৬ সালে মিয়ানমারে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে এ সরকার মিয়ানমারের ভাগ্যতাড়িত রোহিঙ্গা ও অন্যান্য মুসলিমদের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। একইসঙ্গে, দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে তারা বরং রোহিঙ্গাদের জন্য হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে।

এমনকি, মিয়ানমারে জাতিগত নিধন হচ্ছে না বলে তৎকালীন গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু কি দাবি করেন। একইসঙ্গে, তিনি এ সংকট সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে বিশ্ব পরিমণ্ডলে যে সমালোচনার মুখে পড়েন, সেটিও নাকচ করে দেন। বরং, এর মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের মুসলিম ও বৌদ্ধদের মধ্যে সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে উল্টো অভিযোগ করেন তিনি। একইসঙ্গে, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে নোবেলজয়ী সু কি দাবি করেন তার সরকার এরইমধ্যে রাখাইনের সব জনগণকে রক্ষায় কাজ শুরু করেছে। কিন্তু, ওই বছরই মিয়ানমারে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের দেশটির মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ করতে বাধা দেয় দেশটির সরকার। তার শাসনামলের বাকি সময়ও দেশটিতে তাদের কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক আদালতেও সু কি মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত গণহত্যার অভিযোগ অব্যাহতভাবে অস্বীকার করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘যদি মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা বাহিনী অপরাধ করে থাকে, তাহলে আমাদের সেনা আদালতে তাদের বিচার করা হবে।’

তবে, মিয়ানমারের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বলে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ‘ঘটনা-অনুসন্ধানমূলক প্যানেল’ থেকে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয় - রাখাইনের ৬ লাখ রোহিঙ্গা গণহত্যার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে, এ প্যানেল থেকে ২০১৮ সালেই এ গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানদের অভিযুক্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছিলো।

মিয়ানমারের অবস্থা নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশসহ ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় নানা সময় মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধনের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ-সমাবেশ হয়েছে। রাখাইনে ‘গণহত্যা’ চালানো হয়েছে উল্লেখ করে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দা জানানো হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে তাদের এ অভিযান ও সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বেশ কয়েকবার আলোচনা করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

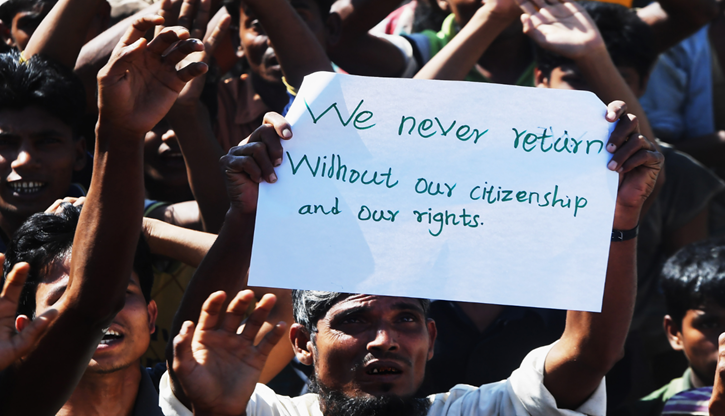

এ ক্ষেত্রে, প্রথমবার ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রথম সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। কিন্তু, ওই সময় রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে মিয়ানমারে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে, ২০১৯ সালের শেষের দিকে মিয়ানমার সরকারের তরফ থেকে প্রত্যাবাসনের জন্য ১ হাজার ৩৩ পরিবারের ৩ হাজার ৫৪০ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়। তখন মিয়ানমার সরকার এ সাড়ে তিন হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হলেও তাদের কেউ আর সেখানে ফিরে যেতে রাজি হয়নি। কারণ, নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার পরই তারা ফিরে যাবে বলে রোহিঙ্গা নেতাদের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়। একইসঙ্গে, ওই সময় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ৫ দফা দাবিও উত্থাপন করা হয়। এ দাবিগুলো ছিলো :

১. রোহিঙ্গারা আরাকানের (রাখাইন) স্থায়ী বাসিন্দা। এ কারণে তাদের ‘স্থানীয়’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংসদে আইন পাস করতে হবে।

২. আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও পরিচয়পত্র দিতে হবে।

৩. রোহিঙ্গাদের নিজ গ্রামে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেড়ে নেওয়া জমিজমা যথাযথ ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিতে হবে।

৪. আরাকানে রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার জন্য রোহিঙ্গা পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

৫. মিয়ানমারের স্থানীয় আদালতের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে অপরাধীদের বিচার করতে হবে।

অন্যদিকে, জাতিসংঘ থেকেও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার এ উদ্যোগের সমালোচনা করা হয়। কারণ, সংস্থাটির মতে, মিয়ানমারের পরিবেশ তখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ হয়নি। সিএফআর-এর জসোওয়া কারলান্টজিক এ বিষয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গারা খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে; আর মিয়ানমারের পরিবেশ তাদের জন্য শোচনীয়।’

ফলে, বাংলাদেশ এতো সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, না তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এ দায়ভার পশ্চিমা দেশের সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর ওপর চাপিয়ে দেবে - এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারকেই নিতে হবে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত দেন।

এদিকে, বাংলাদেশ সরকার যদিও অনেক সমস্যার পরও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে এবং মিয়ানমার সরকারের অযৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে না; কিন্তু, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সরকারের পক্ষে এখন পর্যন্ত শরণার্থীদের অধিকার রক্ষার মতো আইনি কোনো কাঠামোই দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। এমনকি, সংকটময় এ সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস’ বা ‘আসিয়ান’-এর পক্ষ থেকেও সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বরং, আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও থ্যাইল্যান্ড এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশন বা এর খসড়া দলিল অনুমোদন দেয়নি। আসিয়ানও মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের এ অবস্থা নিয়ে বরাবরই নিশ্চুপ থেকেছে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমাগতভাবে রোহিঙ্গারা আশ্রয় প্রার্থনা করে আসলেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। মূলত, কারও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার যে নীতি সংগঠনটি অনুসরণ করে, এটিই তাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার প্রধান কারণ। আসিয়ানের এ নীতির বিষয়ে কারলান্টজিক মন্তব্য করেন, ‘তারা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ নেবে না, কারণ মিয়ানমারও তাদের সংগঠনের সদস্য।’

রোহিঙ্গা ইস্যুতে সারা বিশ্বের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া

আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করায় ৫৭টি দেশের সম্বন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক করপোরেশন-এর পক্ষে এ মামলা দায়ের করে গাম্বিয়া। আন্তর্জাতিক আদালতের পক্ষ থেকে ২০২০ সালে রোহিঙ্গাদের সহিংসতা থেকে রক্ষা এবং সম্ভাব্য গণহত্যার প্রমাণাদি সংরক্ষণে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। যদিও এ মামলার সর্বশেষ আদেশ জারি করতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে যেতে পারে; তবে, আইসিসিও ২০১৯ সালে আলাদাভাবে মিয়ানমারে সংঘটিত সহিংসতা বিষয়ে তদন্তের উদ্যোগ নেয়।

জাতিসংঘের তরফ থেকে নিরাপত্তা কাউন্সিলকে মিয়ানমারের উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের অস্ত্র ব্যবহার বাতিল করাসহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু, চীন ও রাশিয়ার মতো নিরাপত্তা পরিষদের কিছু সদস্যের কারণে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে দেশগুলো যুক্তি দেখায় যে, মিয়ানমার তার দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু, সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জাতিসংঘ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয় - ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার সহিংসতা রোধে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু, মিয়ানমার দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে - এ যুক্তি দেখিয়ে ২০১৬ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিয়ানমারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। তবে, ওই সময়টাতেই মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চলছিলো। ফলে, সে সময় তার এ সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে।

এর এক বছরের মধ্যে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিয়ানমারের সেনা প্রধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সংঘটিত হামলায় দেশটির সেনা প্রধানের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র। এরপরও দেশটিতে সেনাদের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেড়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোসহ তা আরও কঠোর করে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময় অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের তরফ থেকেও মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

একইসময় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ আন্তর্জাতিক অনেক দাতাসংস্থা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহযোগিতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, দ্য আরাকান প্রজেক্ট ও ফর্টিফাই রাইটসের মতো সংস্থাগুলো ক্রমাগতভাবে মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে যেতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসের কথা বলা যায়, যখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সূ চী’র ১৫ বছরের গৃহবন্দিত্বের কারণে অ্যাম্বাসেডর অব কনসিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির কঠোর সমালোচনা করে।

সম্প্রতি গ্রুপ অব সেভেনভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইতালির ক্যাপ্রিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা এবং রোহিঙ্গা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ওপর জোর দেন।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের জন্য ৭০ কোটি ডলারের একটি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদন দেয় বিশ্বব্যাংক। এর মধ্যে ৩১ কোটি ৫০ লাখ ডলার অনুদান ও ৩৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঋণ হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এটি শরণার্থী শিবিরসহ আশেপাশের এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে জানানো হয়।

আসছে চতুর্থ ও শেষ কিস্তি...